“志成·八道湾”之二:毛泽东到访八道湾十一号

“志成·八道湾”之二:毛泽东到访八道湾十一号

作者:荣挺进(八道湾鲁迅纪念馆特聘研究专家)

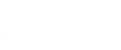

检《周作人日记》1920年4月7日,有这样一条内容:

晴。上午至砂田医院看病;往校,得上悟三日函、金尾文渊堂片、白木东京堂一日小包,内《ロシャ民谣集》等二册;厚安赠《心声》一本;购《解放与改造》二之七、《尝试集》一本。至孔德校,访王、陈二君。毛泽东君来访。

周作人日记1920年4月手迹截图

周作人日记1920年4月手迹截图

中共中央文献研究室编《毛泽东年谱1893-1949》(上卷)1920年4月未记录这件事。日记是学术研究第一手史料,青年毛泽东此时人在北京,可以肯定:毛泽东这一天访问了八道湾十一号院。此事也有人研究,却未能展开,语焉不详。他为何前来?来这里见谁?——他是否见到鲁迅?来此做了什么?对相关当事人及后来产生什么影响?且钩沉参照史料,略作介绍。

一、毛泽东为何到访八道湾?

据《毛泽东年谱》记载,青年毛泽东两度来北京:第一次在1918年8月19日至1919年3月12日,时年二十五岁的毛泽东,从湖南省立第一师范学校毕业不久,尚未找到工作,应北大教授杨昌济——此前是湖南一师的伦理学教师——邀请来投考北大,也为参与湖南新民学会成员赴法国勤工俭学计划的实施;他到京后,先与蔡和森暂住东城区豆腐池胡同9号(现15号)杨昌济家中,随后与七个湖南小伙伴租住景山东街三眼井吉安东夹道7号(现吉安所左巷)。在京近八个月,他先后组织了三批湖南青年参加留法预备班;拜访过蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适、陶孟和、李石曾、黎锦熙、邵飘萍等学界、政界、新闻界名人,向他们讨教学问,探讨人生和社会等问题。其中,1918年10月至1919年3月,经杨昌济推荐、李大钊提请校长蔡元培同意,他担任北大图书馆助理员,负责报刊登记与阅览管理工作;在北大期间,他参加了校内的哲学研究会、新闻学研究会,旁听课程,学习新闻理论与实践,关注各种社会新思潮;还在李大钊先生安排下,赴天津大沽炮台看海、赴长辛店铁路工厂搞社调。

杨昌济旧居近影。图片取自千龙网,摄影者不详

杨昌济旧居近影。图片取自千龙网,摄影者不详

这一段北京生活对青年毛泽东影响很大,1936年夏秋间,在陕北接受埃德加▪斯诺采访时,他说:

“虽然我协助组织了这个(挺进案:指赴法国勤工俭学)运动,而且新民学会也支持这个运动,但是我并不想去欧洲。我觉得我对自己的国家还了解得不够,我把时间花在中国会更有益处。”

“北京对我来说开销太大。我是向朋友们借了钱来首都的,来了以后,非马上就找工作不可。我从前在师范学校的伦理学教员杨昌济,这时是国立北京大学的教授。我请他帮助我找工作,他把我介绍给北大图书馆主任。他就是李大钊,后来成了中国共产党的一位创始人,……李大钊给了我图书馆助理员的工作,工资不低,每月有八块钱。”

“…就在这时候,我的思想还是混乱的,用我们的话来说,我正在找寻出路。我读了一些关于无政府主义的小册子,很受影响。……我赞成许多无政府主义的主张。”

他还讲,在他拜访的名人里,陈独秀“对我的影响也许超过其他任何人”;邵飘萍“对我帮助很大。他是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,一个具有热烈理想和优良品质的人”;而李大钊先生不单给了他工作,“我在李大钊手下在国立北京大学当图书馆助理员的时候,就迅速地朝着马克思主义的方向发展。”

也是这一次在北京,“我遇见而且爱上了杨开慧。她是我以前的伦理学教员杨昌济的女儿。在我的青年时代杨昌济对我有很深的影响,后来在北京成了我的一位知心朋友。”(引文见斯诺著/董乐山译《红星照耀中国》第四篇“一个共产党员的由来”)

上一年8月中旬毛泽东来京之前,他的母亲已经生病,由他接到长沙治疗和调养;1919年3月初,接到母亲病重的消息,毛泽东急忙离京赶回长沙。他刚好错过了五四运动。

1919年4月毛泽东在长沙侍候母亲合影及局部个人照,同年10月5日毛泽东的母亲病故。图片来源:中国新闻网

1919年4月毛泽东在长沙侍候母亲合影及局部个人照,同年10月5日毛泽东的母亲病故。图片来源:中国新闻网

毛泽东第二次来京在1919年12月6日至1920年4月11日,这次是率领“驱逐湖南军阀张敬尧赴京请愿团”来的;他住在北长街99号福佑寺内“平民通信社”,先后向北洋政府总统府(徐世昌时任总统)、国务院(靳云鹏时任总理)和政府相关部委呈请撤处张敬尧,并以“快邮代电”方式,向湖南和全国通报“驱张运动”进展。在京滞留了短短四个月,他经历了一些大变故:1920年1月17日杨昌济在京去世,毛泽东与杨开慧、杨开智一起为老师也是岳丈守灵;一周之后,1月23日他的父亲毛贻昌在韶山去世,消息传来,他未回乡奔丧,4月11日离京后也不急于还乡,途中游历天津、济南、曲阜、南京、上海等,登泰山、看孔孟故居、遗迹等等。在政治形势变幻无常的北京城,青年毛泽东继续拜访思想和文化名流,讨教学问,探讨人生和社会问题;在李大钊介绍下,他开始研读俄国革命和马克思主义著作,如《共产党宣言》等;他登记加入当时规模最大、影响很广的文化社团——少年中国学会,该学会以“坚忍、奋斗、实践、俭朴”为四大立身标准;1920年1月与罗章龙、邓中夏组织北方的辅仁学社,在陶然亭聚会。他还参与了蔡元培、陈独秀、李大钊、高一涵、胡适、罗家伦、王光祈以及周作人等名流发起的“工读互助团”募捐活动。

1920年1月18日毛泽东与邓中夏、罗章龙等辅仁学社成员在陶然亭合影,及毛泽东像局部放大照片

1920年1月18日毛泽东与邓中夏、罗章龙等辅仁学社成员在陶然亭合影,及毛泽东像局部放大照片

青年毛泽东比第一次来京,更激进、更主动地投入政治活动和新思潮的社会实践。此时北京及全国正热烈开展的“工读主义”及“工读互助团”实践,让他充满热情。“工读主义”或称工学主义、半工半读主义及工读互助主义,在“劳工神圣”思想潮流下,由北大教授们首先发起,提倡实现劳心与劳力,工与读相结合,以及“教育与职业合一,学问与生计合一”。“工读互助团”则特别针对做工的穷人、读书的青年人、不能上学的女青年,帮助他们互助协助、半工半读、生活与人格独立,让一般有新思想的青年男女及缺少教育的劳动者,可以解除旧社会旧家庭种种经济上意志上的束缚;“做工的穷人,没有力量读书受教育,这不是民智发达上一种缺憾吗?读书的人不能做工,教育越发达,没有职业的流氓越多,这不是教育界一种危机吗?占全国民半数的女子不读书不做工,这不是国民的智力及生产力一种大大的损失吗?父兄养子弟,子弟靠父兄,这种寄生的生活,不但做子弟的有精神上的痛苦,在这财政紧急的时代,做父兄的也受不了这种经济上的重累。”这是1919年12月14日北大一则《工读互助团募款启事》发起的缘由。毛泽东对此事非常热心,他参与了上海工读互助团建设,还想回到长沙继续组织此项目。(《工读互助团募款启事》及发起人名单见《李大钊全集》第五卷)

正是这一新思潮的传播和新生活的实践,将他引向了八道湾十一号。

二、毛泽东到八道湾做什么?

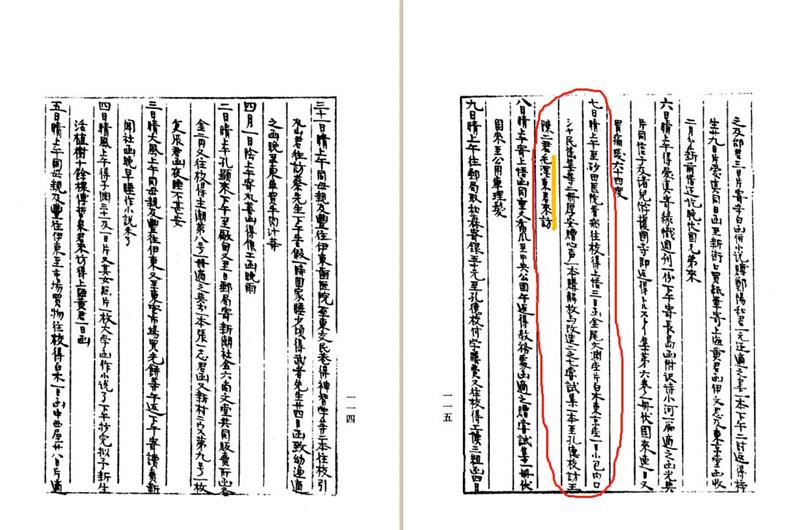

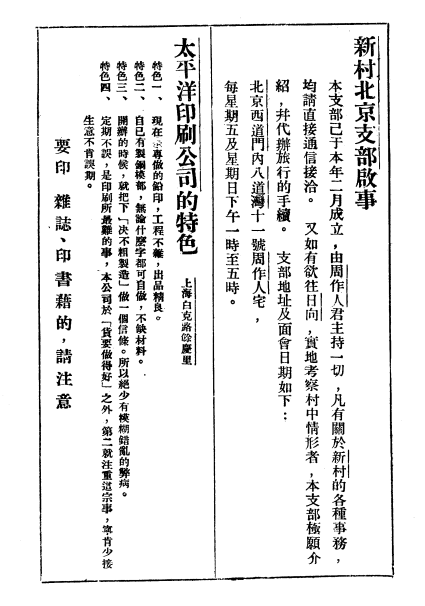

1920年3月1日《新青年》7卷4号刊布了一则《新村北京支部启事》,全文如下:

“本支部已于本年二月成立,由周作人君主持一切,凡有关于新村的各种事务,均请直接通信接洽。又如有欲往日向实地考察村中情形者,本支部极愿介绍,并代办旅行的手续。支部地址及面会日期如下:

北京西直门内八道湾十一号周作人宅,

每星期五及星期日下午一时至五时。”

新村北京支部启事截图

新村北京支部启事截图

这里的“新村”,指1918年初由日本作家武者小路实笃捐出自己个人财产,并在日本皇室等方面支持下,在九州岛宫崎县日向儿汤郡,购买约四十五亩土地,邀约二十二位同道,建立起的一个耕读新生活试验区;他们同时发行《新村》月刊,宣传“以协力与自由、互助与独立为生活的根本”的主张,“我们相信工作是人生的义务,但学问也是造成人类幸福的工具。”这是工读主义思潮在日本付诸实践的一个运动,被称为“新村运动”。

据周作人介绍,新村里每天的日常安排是:

“每日值饭的人5时先起,其余的6时起来,吃过饭,7时到田里去,至5时止。11时是午饭,下午2时半吃点心,都是值饭的人送去。……到5时,洗了农具归家。晚上可以自由,只要不妨碍别人的读书,10时以后息灯,这是日常的生活。雨天,上午11时以前,各人自由,以后搓绳或编草鞋,及此外屋内可做的工作。”

新村里每月5日为休息日;每年五天祭日:元旦,新村土地购买日,托尔斯泰生日,艺术家罗丹生日,圣诞日。新村建设的目的,在于过正当的人的生活,其中有两条重要的根本上的思想:第一,各人应各尽劳动的义务,无代价的能得健康生活上必要的衣食住。第二,一切的人都是一样的人;尽了对于人类的义务,却又完全发展自己个性。(见周作人《艺术与生活·日本的新村》及《新村的理想与实际》两篇)

新村的创立者们,希望以这种“物质方面是安全的生活,精神方面是自由的发展”的耕读生活,反对剧烈的生存竞争和战争掠夺,造就和平共处社会理想。

八道湾十一号院的二先生、鲁迅二弟周作人因文学兴趣的相近,加上作品译介的关系,钦羡武者小路实笃的行为,对此满怀兴趣。自1919年3月起,他先后在《新青年》《新潮》《北京晨报》等报刊发表7篇“新村”的介绍、推广文字;1919年7月2日至8月10日,他利用赴日本东京探亲的机会,专程拜访武者及其他新村运动发起者实践者,并到日向第一新村参加劳动一天,成为新村会员。上述“启事”是他作为新村会员,向中国传播新村理念和实际的举动。

热心社会政治、社团组织,热衷于研究新问题、探寻新出路的青年毛泽东,热切关注各种新思潮、新理想、新生活,不断拜访名人名家,讨教人生、社会问题。周作人是北大教授、《新青年》杂志核心作者,在校园内、社会上名望甚高。虽然,在毛泽东后来的追述里,从未提及周作人,他回忆说,“那些来阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动头面人物的名字,……我对他们极有兴趣”,周作人很可能被其列入了“我打算去和他们攀谈政治和文化问题,可是他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆助理员说南方话”的一类,他当然知道且认得周作人教授,而且一直关注着周作人的思想观念。

1919年12月1日毛泽东在《湖南教育月刊》一卷二号发表了一篇《学生之工作》,开篇便写到:“我数年来梦想新社会生活,而没有办法。七年春季,想邀数朋友在省城对岸岳麓山设工读同志会,从事半工半读,因他们多不能久在湖南,我亦有北京之游,事无成议。今春回湘,再发生这种想像,乃有在岳麓山建设新村的计议,而先从办一实行社会说本位教育说的学校入手。此新村以新家庭新学校及旁的新社会连成一块为根本理想。”他从1918年春设想、设计“工读同志会”,到第一次北京游历、工作大半年,1919年4月回湘,便计议“在岳麓山建设新村”,这个“新村”的名称及设计,紧随周作人的日本“新村”推广。在文中他草拟有一章“学生之工作”计划,摘录两节如下:

(一)学校之教授之时间,宜力求减少,使学生多自动研究及工作。应划分每日之时间为六分。其分配如左:

睡眠二分。

游息一分。

读书二分。

工作一分。

读书二分之中,自习占一分,教授占一分。以时间实数分配,即:

睡眠八小时。

游息四小时。

自习四小时。

教授四小时。

工作四小时。

上例之工作四小时,乃实行工读主义所必具之一个要素。

(二)工作之事项,全然农村的。列举如左:

(甲)种园。(一)花木。(二)蔬菜。

(乙)种田。(一)棉。(二)稻及他种。

(丙)种林。

(丁)畜牧。

(戊)种桑。

(己)鸡鱼。

虽然归类有所不同,但基本内容如劳作、休息、读书的时间分配,内容安排,大致相同。又如以下说明文字:

(五)第二节所举田园树畜各项,皆旧日农圃所为,不为新生活。以新精神经营之,则为新生活矣。旧日读书人不预农圃事,今一边读书,一边工作,以神圣视工作焉,则为新生活矣。号称士大夫有知识一流,多营逐于市场与官场,而农村新鲜之空气不之吸,优美之景色不之赏,吾人改而吸赏此新鲜之空气与优美之景色,则为新生活矣。(以上见中共中央文献研究室、中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组 编《毛泽东早期文稿(1912年6月-1920年11月》)

这种新生活的浪漫畅想,和新村运动的理念颇为一致,青年毛泽东只是针对中国旧知识分子 “四体不勤、五谷不分”的缺陷有所发挥。

由此,1920年4月7日下午,青年毛泽东到访八道湾十一号的所想所做很明晰了。毛泽东看到了《新青年》等报刊上的启事,在离开北京之前,临时决定拜访八道湾的周作人教授,来请教或交流有关新村运动或工读主义事项。这一天是个星期三,并非启事上预约的周五或周日,年青人恐怕带着来碰碰运气的心情,贸然登门;不过,他运气不错,周作人这一天虽一早外出,却在“下午一时至五时”这个时间段内回到家,他们在周氏三兄弟住宅南罩房的会客室见了面,谈了话,他们的话题应就是新村运动的理念与经验吧?

三、毛泽东访问八道湾留下什么影响?

当然,毛泽东到访八道湾十一号的细节今天已难于还原,但这件事对两个当事人及后来的意义,尚可稍作推究。

周作人的“新村店”就像一场思想急性感冒。1920年12月至1921年9月他一场大病(肋膜炎),住院两个多月,又到西山碧云寺养病三个多月,其思想和精神逐渐变化;1923年夏天八道湾院里爆发的与大哥鲁迅的“兄弟失和”事件,对他的人生价值观产生天崩地陷般的冲击,“我想订正我的思想,重新入新的生活。”(与鲁迅绝交信语)1924年2月他发表《教训之无用》,借斯宾塞“在宣传了爱之宗教将近二千年之后,憎之宗教还是很占势力”的话,反省古代先贤如苏格拉底、释迦、孔老等圣人的教训,认为“期望他们教训的实现,有如枕边摸索好梦,不免近于痴人”,1926年8月在八道湾家里坐听城外炮声,他自省:“我以前是梦想过乌托邦的,对于新村有极大的憧憬,在文学上也就有些相当的主张。我至今还是尊敬日本新村的朋友,但觉得这种生活在满足自己的趣味之外恐怕没有多大的觉世的效力。”(见《艺术与生活·自序》)就此从“新村的理想”的“迷妄里觉醒过来”,再无介绍或实践的兴趣。

但青年毛泽东不同。他到访八道湾之前,撰文呼应“工读”、“新村”理念,呼朋唤友要在岳麓山组织实验;刚走出八道湾,1920年5月初他在上海黄浦江畔送走赴法国勤工俭学的一批朋友,即与彭璜、张文亮等人在上海民厚南里租房,“共同做工,共同读书,有饭同吃,有衣同穿”,试验起工读生活来;不过时间才一个月,发起人彭璜便已觉得:“考查北京已成各团的现状,调查社会生活的现实,才觉得这种工读生活,却也不容易办到”,宣布上海工读互助团失败;毛泽东同时致信黎锦熙教授,说“工读团殊无把握,决将发起者停止,另立自修学社,从事半工半读”,尚不甘放弃,决心“另找具体的鲜明的热烈的东西,易于见效,兴味较大”继续实践,他认定:“具体、鲜明、热烈,在人类社会中无论是一种运动,或是一宗学说,都要有这三个条件”。(见《毛泽东年谱(1893-1949)》上卷)以后,毛泽东积极投身中国共产党的建立与发展,致力于新民主主义革命、共产主义理想的追求和建设,以新家庭、新学校、新社会结合一体为根本理想的“新村”概念,再未出现在毛泽东的文章里、讨论中。

黄乔生《八道湾十一号》第三章“文学合作社”写道:“后来他(指毛泽东)是否一直受着这种理想的诱惑,在掌握了国家政权后,把中国社会逐步推向人民公社、‘大跃进’、文化大革命的道路,值得深入探究。”新村运动的理念,很容易和传统小农社会读书人——士子的“耕读传家”、耕读生活理想对应起来,青年毛泽东试验过的“工读主义”,和晚年毛泽东发起的“知识青年上山下乡”、知识分子的劳动改造,是不是存在着思路上的关联?这之间并非无迹可寻。《学生之工作》第四节里说:“合若干之新家庭,即可创造一种新社会。新社会之种类不可尽举,举其著者:公共育儿院,公共蒙养院,公共学校,公共图书馆,公共银行,公共农场,公共工作厂,公共消费社,公共剧院,公共病院,公园,博物馆,自治会。合此等之新学校,新社会,而为一‘新村’。吾以为岳麓山一带,乃湘城附近最适宜建设新村之地也。”从岳麓山一隅,到整个中国大地,人民公社的理想,不就是“一大二公”么?

而周作人与毛泽东的关系,并未就此结束。据李大钊先生的女婿贾芝回忆:1940年,李大钊长女李星华及弟弟李光华从北平去延安,周作人曾委托她向毛润之问好。抗战结束,周作人以汉奸罪入狱,随着国民政府垮台,他1949年7月从南京老虎桥保释出狱,滞留上海一位学生尤炳圻家中,曾写一封信给中共方面(有研究者认为收信人为周恩来),申诉检讨自己一生思想,在信末提到,他“本来也想写给毛先生,因为知道他事情太忙,不便去惊动,所以便请先生代表了”。可见周作人后来一直记得他和青年毛泽东这一份交情的。

据学者张铁铮《知堂晚年轶事一束》记:1949年8、9月间,周作人从上海回到北京,担心给八道湾十一号家人惹麻烦,不敢直接回家,急于知道新政府对他的看法,经过郑振铎(时任文化部长)、孙伏园(时任国家出版署版本图书馆馆长)奔走探问,获得一个最高领袖的说法:“毛主席说,他(指周作人)应该公开检讨他的错误。又说,只要不乱说乱动,人民政府对他就宽大了。”1951年元月周作人悉心斟酌,再次致信毛泽东,就其工作与八道湾房产问题提出申诉,信转到胡乔木手中,胡提出处理意见:“他(周作人)应当彻底认错,像李季一样在报纸上悔过。他的房屋可另行解决(事实上北京地方法院也并未准备把他赶走)。他现已在翻译欧洲古典文学,领取稿费为生,以后仍可在这方面做些工作。……当否请示。”毛泽东批示:“照办。”(见张菊香主编《周作人年谱》)

四、毛泽东邂逅鲁迅了吗?

1920年4月7日鲁迅日记非常简略:“晴,午后会议。”并未出现“毛泽东君”,以鲁迅日记习惯,来往人员、收发信函,都是要记的。可见,毛泽东到访八道湾十一号周宅,目标并非鲁迅先生。后来有研究者借这一则周作人日记,发挥想象,“研究”出一场“毛鲁会”,为革命领袖和革命思想家“我和鲁迅的心是相通的”下个注脚,遭到许多著名鲁迅研究学者的批判:他们断然否决了毛泽东和鲁迅见面的可能性。(见沈鹏年、陈漱渝、钱理群等相关文字)

1934年冯雪峰在瑞金担任中央苏区党校副校长期间,毛泽东向他询问鲁迅的情况,曾遗憾地对冯说,他五四时期在北京,见过李大钊、陈独秀、胡适、周作人等人,就是没有见过鲁迅,还因此深感遗憾。(见陈早春、万家骥著《冯雪峰评传》)

回到1920年4月7日这个下午,跨进八道湾十一号院的青年毛泽东肯定是不知道这院子里还住着“鲁迅先生”的。那时,“鲁迅”这个笔名及其作品的社会影响虽然不小,但知道“鲁迅”便是周树人、是八道湾十一号院的周家大先生、是周作人教授的长兄的人,仅限于参与《新青年》编辑的少数几个;鲁迅此时尚未在北京大学开课,不过是北洋政府教育部一个科长(相当于今天的处级干部),并非大学教授或文学圈内人;他和周作人两兄弟,身在两个不同圈子,一个学界,一个官场,一个名教授,一个小官吏,虽都有文名,周作人的声望未必大于“鲁迅”,但一定高过“周树人”,——这也是长兄鲁迅有意要达到的效果:两兄弟尚在怡怡亲密如一个人的状态,处于一个“文学合作社”里,但出名的事都让老二去。

从时空上来讲,青年毛泽东和中年鲁迅在八道湾存在邂逅的可能性,但毛泽东即便在院子里碰到那个开完会回家,即便鲁迅在前院询问他“你找谁”,毛泽东见到了这个蓄小胡子、其貌不扬的中年矮个男,也不知道,他就是鲁迅。

(2023年2月16日改订)

(北京三十五中校史研究会)